高校入試成功のカギは英語

現在の学習指導要領は、英語教育の改革に大きく焦点があてられたものであり、中学校での学習内容・学習方法だけでなく、高校入試英語にも影響を与えています。新しい英語学習と高校入試対策を両立させるにはどうするべきかが今後ポイントとなります。

これからの中学生英語で結果を残すためには、

① 語彙を豊富に確実に

⇒中学校で学習する語彙が1,200語程度から、小中あわせて2,200語~2,500語程度に増加。高校入試に向けてこれらをカバーすることが必要です。

② あらゆる出題形式・テストに対応

⇒リスニングテストやスピーキングテスト等、四技能化に合わせた出題に沿った対策・準備が大切になります。

③ 文法力の増強

⇒改訂前に高校の学習内容だった仮定法、現在完了進行形は今や当たり前のように文法問題で出題されます。

変わっていく英語教育、これまで以上に求められる知識の獲得と読解力・表現力の強化。早稲田アカデミーはこれらに対応し続けていきます。

「今」の学習指導要領

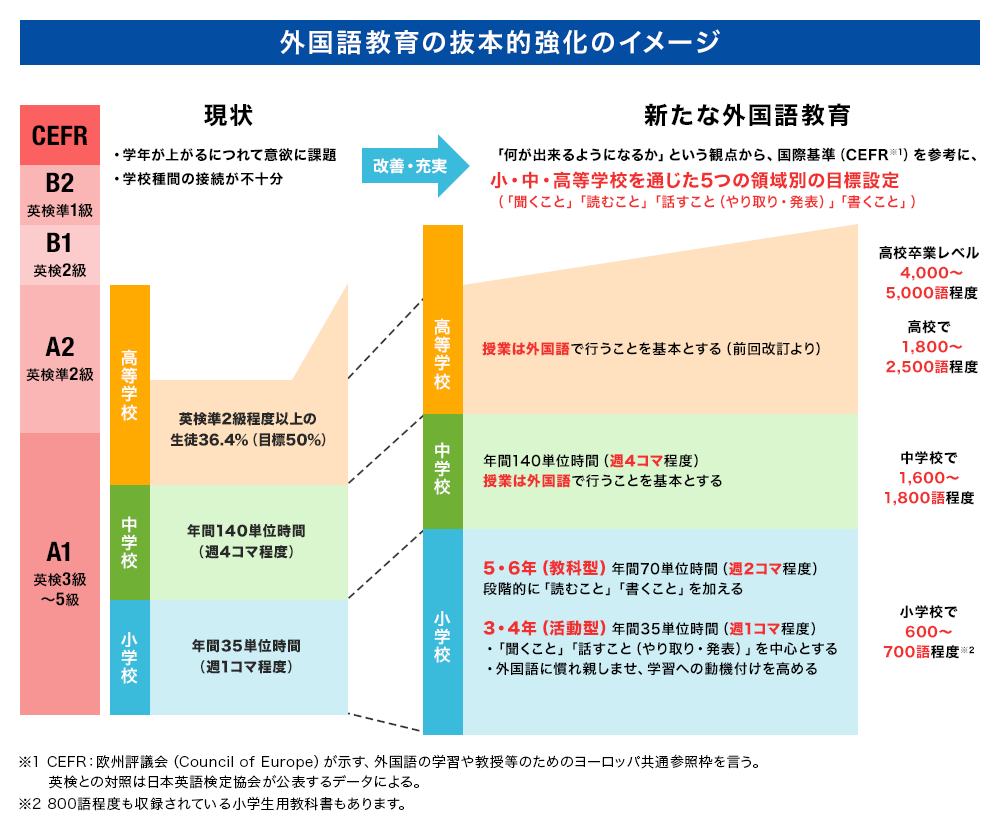

「英語教育改革」とも言われている学習指導要領での英語の改訂のポイントは、大きく分けて以下の5点になります。

POINT1

教科の目標

教科の目標が、3つの柱からなる資質・能力に即した構成になりました。英語の目標が「外国語を使って何ができるようになるか」を明確化する形に変更されました。また、内容が「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」の2項目に分けられました。

POINT2

5つの領域設定

「話すこと」が「やり取り」「発表」の2領域に分けられ、「聞くこと」「読むこと」「話すこと(やり取り)」「話すこと(発表)」「書くこと」の4技能5領域となりました。

POINT3

必要英単語量の変更

中学校では、1,600~1,800語程度を新たに取り扱うとされたのに加え、小学校でも600~700語程度学習するようになりました。なお、800語程度も収録されている小学生用教科書もあります。

POINT4

言語材料

言語材料について、従来高校学習単元であった仮定法や、現在完了進行形などが新たに中学生の学習単元として取り扱われることとなりました。

POINT5

授業での使用言語の変更

中学校では、生徒が英語に触れる機会を充実するとともに、授業を実際のコミュニケーションの場面とするため、「授業は英語で行うことを基本とする」と明文化されました。

また、文部科学省は、「外国語教育の抜本的強化のイメージ」として、以下の様に発表しています。

高校入試英語の変化

指導要領が変わる、センター試験から大学入学共通テストとなり出題方法が変わる、リスニングのウェイトが増える、都立高校入試でスピーキングテストが導入される(2023年度受験より)など、受験英語に変化が起きています。中学受験においても同様に、一般入試でも「英語(選択)入試」を新たに導入する学校も増えています。社会が求める英語学習の体系変化に伴う受験英語の変化。ここでは、近年の入試傾向および、これからの学習について紹介します。

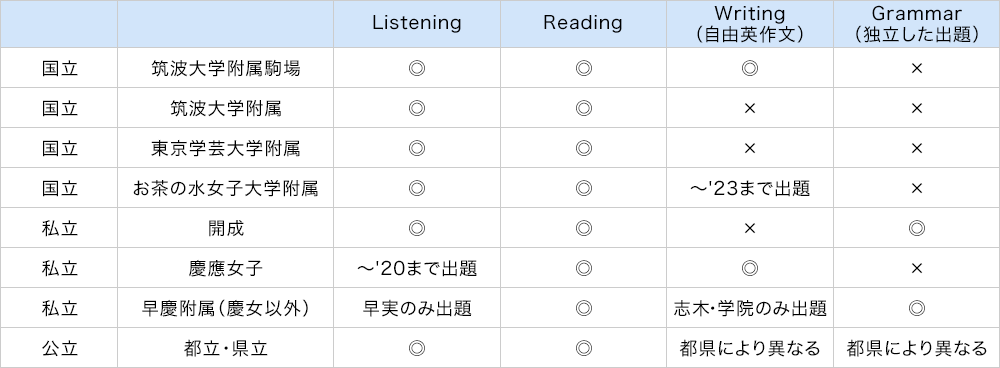

難関私国立高校の状況

以前と比べて文法や知識に関する問題が減り、長文読解が中心となりましたが、「4技能均等」とは程遠い状況です。スピーキングを実施している学校はほとんどありませんし、早大本庄、早大学院、慶應義塾、慶應志木での入試ではリスニングは出題されていません。

2021年度~2025年度入試では、例年リスニングを出題してきた慶應女子も、リスニングを出題しませんでした。

| Reading(長文読解) |

|---|

|

「長文化」傾向にあります。「長い文章からいかに必要な情報を読みとるか」が問われますが、筑波大附属駒場高校では、「外国語を日本語で説明する」問題が多く出題されます。また、長文中に語彙や文法に関する問題を組み込み、知識や処理力を試す学校もあります。 |

| Listening(聞き取り) |

|---|

|

読まれる英文が長くなったり、読まれる英文のスピードが速くなったりするなど難化傾向にあり、リスニングの出題数を増加させ、配点を高くしている学校も増えてきています。また、自分が空港にいるという想定で、その場面に関する問題が出題されるなど、「実践的な英語力」を問うような問題も多く出題されるようになりました。 |

| Writing(作文) |

|---|

|

学校によって出題の有無が分かれますが出題をする高校は増えています。例えば慶應女子は必ずエッセイ型の自由英作文が出題されます。2025年度入試では「自身のルーティン」を論じる問題が出題されました。子供のテリトリーにあるワードなので書きやすいように聞こえますが、表現の工夫や、構成の構想などが求められます。また、日本語を英語に直す「和文英訳」型の問題も依然多く出題されています。 |

開成高校や早慶附属高校では、まだ文法が独立して出題されていますが、文法や知識に関する問題は減少傾向にあります。

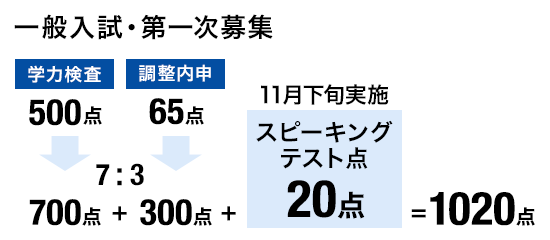

ESAT-J(都立スピーキングテスト)

東京都立一般入試において2023年度入試よりスピーキングテストが実施されるようになりました。

従来の都立一般入試では、学力検査500点満点と※調整内申65点満点を、7:3の比率で振り分け、1000点満点で合否を決定されてきましたが、昨年からはスピーキングテストの20点を含め、1020点満点で合否が決定されるようになりました。20点という得点は、都立高校リスニング問題と同じ配点です。「読む」「書く」「聞く」に加え、「話す」力も試されるのが現在の都立高校入試です。

実際のスピーキングテストの問題をもとに作成した対策コンテンツによる反復実戦練習で、自信をもってスピーキングテストに臨むための実力を身に付けることが出来ます。

オンラインレッスンが初めての方でもご安心いただきご受講できるよう現地講師との接続テスト(試験接続)もご用意しております。

- 主要5科素点25点と、副教科4科の素点を2倍した40点の合計点

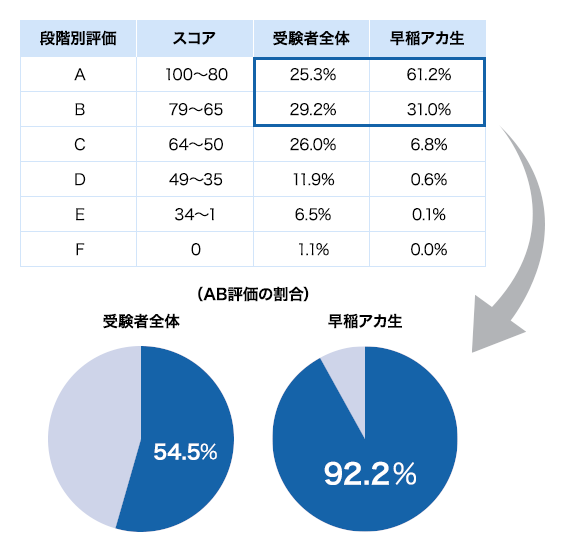

2024年11月24日実施分受験者全体(70,741名)のスコア分布

受験者全体のスコアに現れている通り、A・B評価を受けているのは全体の62.9%となっており受験者全体の約4割はA・B評価に達していないことがわかります。そのような中、早稲田アカデミーの生徒は96.2%がA・B評価を得ており、早稲アカ独自の外国人と1対1で授業内容を復習するOEEが大きな成果をあげています。また日比谷・戸山・西・国立高校を目指す講座を受講している早稲田アカデミー生の90.6%がA評価と、都立入試にしっかりとつながる結果を残しています。

- 2024年度1月時点に在籍していた中学3年生の東京都立スピーキングテスト調査結果アンケートより(n=2,217)

- 日比谷土曜特訓・推薦対策講座/西国立戸山必勝・土曜特訓・推薦対策講座受講者のうちアンケート回答者(n=268)

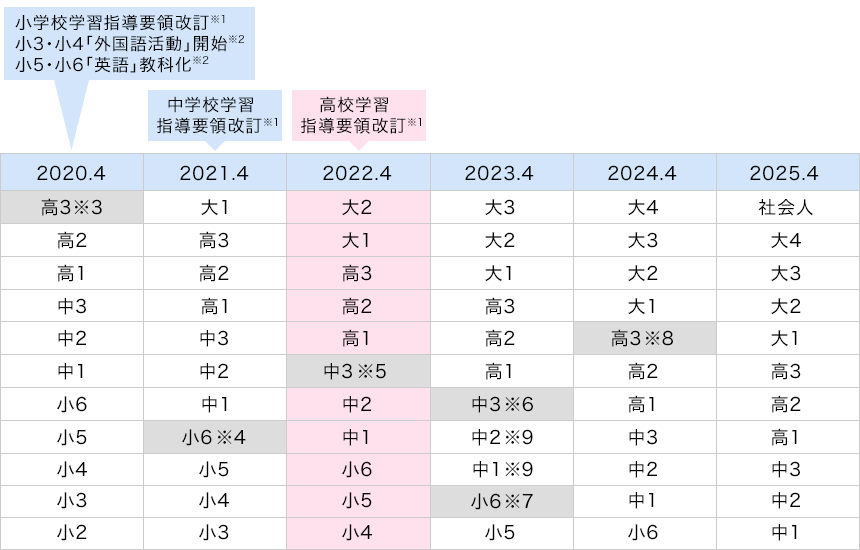

学習指導要領移行の年表

上記は、新学習指導要領改訂に伴う学習内容の変化のスケジュール一覧です。

- 1 2020年4月の小学生の学習指導要領改訂を皮切りに、2021年4月には中学生の学習指導要領が、2022年4月に高校生の学習指導要領が改訂されました。

- 2 2020年4月の小学校の学習指導要領改訂によって、これまで小学5・6年生で学習していた「外国語活動」が3・4年生に前倒しされ、小学5・6年生で教科としての「英語」が始まりました。

- 3 「大学入試センター試験」から、「大学入学共通テスト」となった最初の年です。

- 4 2020年4月に小学校の学習指導要領が改訂されました。この学年は、英語を「教科」として2年間学習し、卒業を迎えました。これ以降、中学入試における英語利用が活発になる可能性が高まりました。

- 5 東京都立高校入試で、「スピーキングテスト(ESAT-J)」が導入されました。

- 6 2021年4月に中学の学習指導要領が改訂されました。ちょうど中1のタイミングから新指導要領での学習が始まり、3年間新しい指導要領で英語を学習することになりました。

- 7 小学3・4年生で「外国語活動」を、そして小学5・6年生で教科としての「英語」を4年間学習し、卒業を迎える年です。

- 8 2022年4月に高校の学習指導要領が改訂され、ちょうど高1のタイミングから新指導要領での学習が始まりました。 3年間を新指導要領で学習する最初の学年となるため、大学入試がさらに大きく変わるとされる年です。

- 9 東京都内公立中学校等において、中学1・2年生対象 中学校英語スピーキングテスト(ESAT-J YEAR1, ESAT-J YEAR2)が導入されました。

指導要領が変わると学校での学習内容が変わり、学習内容が変われば入試問題にも変化があらわれると捉えることが出来ます。入試に向けての努力の仕方は、過年度通り。ただし、どのような変化が今後起きても対応できるよう、「聞く」「話す」といった分野の学習も進めていく必要があります。

関連コンテンツ

イベント・模試・講習会情報

講座・講習会

講座・講習会

講座・講習会

セミナー・イベント

無料